- ホーム

- FPやすもとのブログ

- 税金

- 2024年(令和6年)1月1日以降の生前贈与について、相続税の持ち戻しの対象期間が3年から7年へ変わります。

2024年(令和6年)1月1日以降の生前贈与について、相続税の持ち戻しの対象期間が3年から7年へ変わります。

2023/08/14

普段は離れて暮らす家族も

お盆の期間に帰省することが

あると思います。

もしかすると、

高齢になった親御さんから

これからのお金のことについて

相談があるかもしれません。

今日はその中でも、

親世代から、

子や孫の次世代へ、

資産を受け継ぐ2つの方法

「贈与」「相続」について、

2024年から法改正がありますよ。

というお話です。

亡くなった人の財産を引き継ぐときに

ある一定額以上の財産には

「相続税」がかかります。

支払う税金は、

なるべく少なくしたいと考えるのが、

一般的な考え方ですね。

じゃあ、亡くなる直前に、

「贈与」をたくさんしておいて、

相続財産を減らせばよいんじゃないの?

と、思いつくかもしれません。

残念ながら、

その手は使えないような税制になっています。

【生前贈与3年内加算・相続税の持ち戻し】

亡くなった日より前の3年間に贈与した財産については

相続時に相続財産とします。

という制度です。

どんな制度かというと、

亡くなった人の相続財産を算出するときに

亡くなった時に持っている財産だけでなく、

亡くなる前3年間に贈与した金額については

相続財産として合算します。

亡くなる前3年間に贈与した分は

なかったものとして、

相続税の対象です。

という考え方です。

今回の税制改正で、

亡くなる前「3年間」が

亡くなる前「7年間」となります。

その改正スタート年が2024年というわけです。

亡くなる前「7年間」の贈与については

なかったものにしますよ。

ということで、

持ち戻される期間が増えますから、

生前贈与については以前よりも

不利な条件となります。

※実際に影響が出るのは、

相続開始日が

2027年(令和9年)1月2日以降となります。

ただし、

贈与について、

「相続時精算課税制度」という

選択をしていたら、

毎年110万円の

無税の枠を作ることができます。

今までも「相続時精算課税制度」は

あったのですが、

使いにくいと不評でした。

今回の改正により、

生前贈与について有利に働く

毎年110万円の無税枠がある

「相続時精算課税制度」が注目されそうですね。

「相続時精算課税制度」については、

次の機会に書いてみますね。

今日は、

そのような制度があるという

ご紹介にとどめておきます。

相続の形は人それぞれ。

子孫に財産は残さないよ、

使い切るよと、

個人単位で使い切るもOK。

家族で引き継いでいくもOK。

それぞれの想い、

ファミリーの想い、

ひとつひとつの

ご家族ごとに違った形があります。

その中で、

使える制度を利用しながら、

ご自身のご家族の心の声をきき、

状況を確認しながら、

賢くお金を使ったり、

継承したり、

できるといいですね。

関連エントリー

-

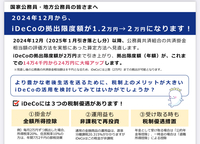

公務員さん「iDeCo掛金上限が月2万円へ」

今日は公務員さんへのお知らせ。iDeCoの掛金上限が現行は月1.2万円でしたが月2万円に拡大されます。2024

公務員さん「iDeCo掛金上限が月2万円へ」

今日は公務員さんへのお知らせ。iDeCoの掛金上限が現行は月1.2万円でしたが月2万円に拡大されます。2024

-

年末のご挨拶

こんにちは。今年もあっという間に年末になりましたね。本日で仕事納めとなりました。2024年もたくさんの方々に支

年末のご挨拶

こんにちは。今年もあっという間に年末になりましたね。本日で仕事納めとなりました。2024年もたくさんの方々に支

-

2025年はどんな年にしたいですか?

新年、あけましておめでとうございます。昨年はお世話になり、ありがとうございました。今年もどうぞよろしくお願い申

2025年はどんな年にしたいですか?

新年、あけましておめでとうございます。昨年はお世話になり、ありがとうございました。今年もどうぞよろしくお願い申

-

楽天証券の「フィッシング詐欺」被害で推奨されている二段階承認とは?

楽天証券で、「フィッシング詐欺を通じた不正取引の発生」があったとの発表がありました。どのような事象かというと、

楽天証券の「フィッシング詐欺」被害で推奨されている二段階承認とは?

楽天証券で、「フィッシング詐欺を通じた不正取引の発生」があったとの発表がありました。どのような事象かというと、

-

株式投資の利益は誰かの損なの?

気が付けば、6月も半ば。。。また、ブログの間隔が空いてしまいました💦4月~7月は通常のご相談業務に加えて、教育

株式投資の利益は誰かの損なの?

気が付けば、6月も半ば。。。また、ブログの間隔が空いてしまいました💦4月~7月は通常のご相談業務に加えて、教育

まずは60分(10,000円)のご相談で「お金の見通し」をつけませんか?

- お金のこと何から手を付けたら良いのかわからない…

- 散らかっているわたしの「お金のこと」を片付けたい…

- 年金?保険?教育資金?投資?教えてほしい…

まずは、お金の「今」と「見通し」を整理整頓しましょう。

やすもとファイナンシャルプランニング事務所特製「お金が見えるシート家計版・資産版」を作成しプレゼントします。【初回面談限定の価格と特典となります】

| 電話番号 | 090-5132-4373 | 所在地 | 大阪市東成区大今里南3丁目13-14 アクセス |

|---|